在“交通强国”战略推进中,高速铁路运行对路基稳定性及沉降控制的要求日益严苛。近些年,亚洲狼人精品一区二区三区汪磊教授科研团队针对高铁高填方路基沉降核心问题,在非饱和复合地基固结理论研究方面取得了阶段性突破,为复杂地质条件下高铁路基安全建设和运维提供了关键理论支撑。

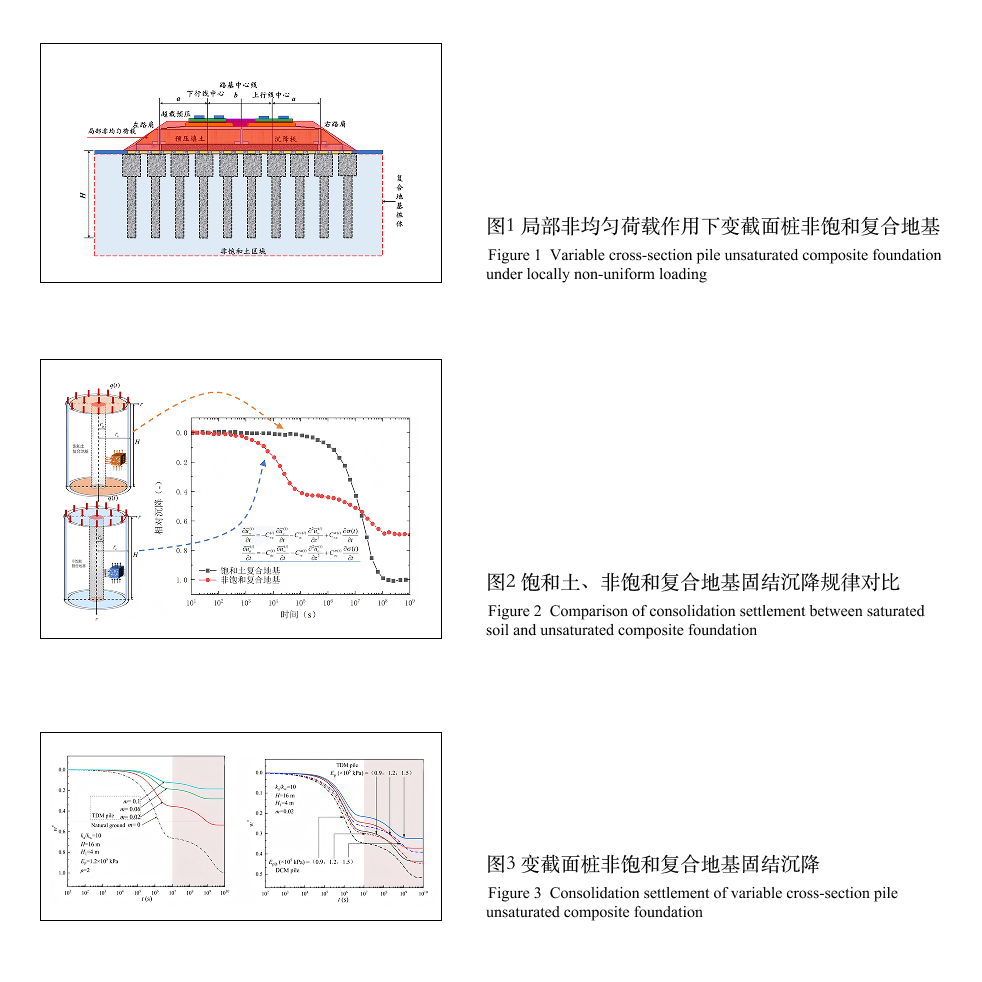

传统复合地基固结理论以饱和土和大面积均布荷载为基本假设而建立的,但在实际工程中位于干旱或半干旱地区的土体处于非饱和状态,由高填方路堤引起的荷载对于下方的路基而言为局部非均匀荷载(图1)。

另外,在“双碳”目标下,如何在控制路基沉降的同时又可以节约材料成了固结理论提出的关键考虑因素。课题组近十年针对这一系列问题展开了系统攻关,分别提出了排水桩、不排水桩和变截面桩非饱和复合地基固结理论,并发现饱和复合地基的固结沉降量比非饱和复合地基的高30%-50%,且稳定时间更长(图2)。变截面桩加固的非饱和复合地基,通过桩土协同作用大幅提升了承载能力,兼具沉降控制好、经济环保的明显优势(图3)。

由汪磊教授领衔的科研团队在非饱和土固结领域深耕细作,以“钉钉子精神”实现了非饱和土复合地基固结理论零的突破。目前,课题组已连续获得了1项博士后基金项目和3项国家级项目资助;以第一或通讯作者发表了25篇一、二区SCI论文,其中ESI高被引论文2篇,以前五荣获省部级科技进步一等奖和一级学会科技进步一等奖各一项,系列成果为相关工程问题的解决提出了基础的理论方案。下一步,课题组将在新获批国家项目的资助下,同时考虑高铁路基局部非均匀荷载条件和层状变截面桩非饱和土复合地基开展系统理论攻关,并延伸考虑桩体变形和桩土相互作用等复杂条件,持续完善理论模型向工程化应用转变,为“交通强国”建设和“双碳”目标达到提供更坚实有力的理论基础保障。