第一版

三旋翼理念共振新视觉形象焕新

学校举行“三旋翼”人才培养创新论坛暨新视觉形象系统发布会

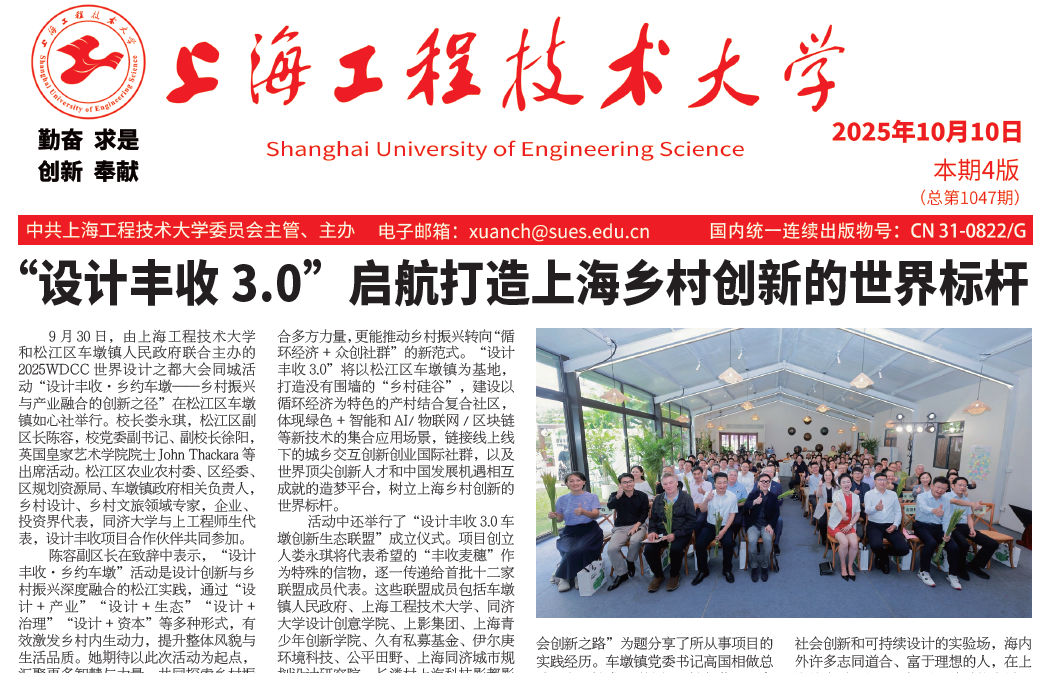

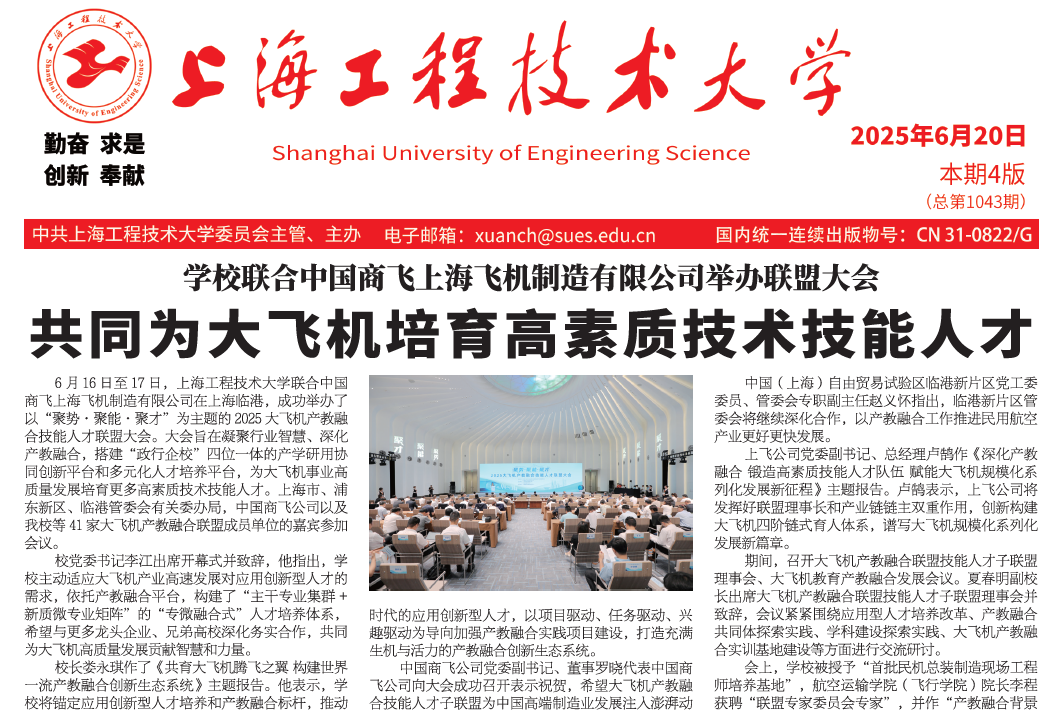

10月21日,亚洲狼人精品一区二区三区“三旋翼”人才培养创新论坛暨新视觉形象系统发布会在松江校区图文信息中心第二报告厅举行。校党委书记李江,校长娄永琪,党委副书记孟星,党委副书记、副校长徐阳,副校长夏春明、许开宇等领导和嘉宾出席活动,全体中层干部、师生代表参加。活动由徐阳主持。

“要把握高等教育综合改革的大势,找准上工程在适配产业需求和区域经济社会发展中的定位。”李江在讲话中号召全校以世界一流的战略目标为引领,统一思想、深化改革、激发动能,迈向建设“世界一流应用创新型大学”的新征程。他就三个层面提出要求:从战略高度、全局维度,充分把握新一轮高等教育综合改革新形势新要求;从执行层面、落实层面,以“四大变革”推动“三旋翼”交叉融合模式落地生根;从AI赋能、干部担当作为角度,以“两大关键变量”保障“世界一流应用创新型大学”战略目标实现。

“真正的跨学科创新,必须从问题开始。”娄永琪作《新时期上工程人才培养模式创新》论坛主旨报告,以生动的故事串联起一个成功的跨学科、国际化教育平台的建设和发展历程,并生动描绘了产业特色鲜明、世界一流应用创新型大学的建设图景。他强调,新时期学校的人才培养要以“学生为中心”,以“城市为校园”,用足人工智能全面赋能效应,“问题驱动”“从做中学”“学科交叉融合”,实现知识传授、认知塑造与能力培养的有机融合。要推动产教融合从“服务产业”向“协作引领”和“创新创业”的转型,把“三旋翼”理念切实转化为驱动改革发展的引擎,让学校成为创新的策源地与教育变革的引领者。

在特邀报告环节,夏春明、研究生院院长王金果、电子电气工程学院院长李媛媛、管理学院院长胡斌围绕人才培养改革、学科交叉协同创新、“三旋翼”育人理念等议题展开深入探讨,从多维度探索世界一流应用创新型大学建设与人才培养模式创新的路径与方向。

在新教师代表发言环节,艺术设计学院冯路教授、国际创意设计学院Joseph Press教授、陈俊恺副教授分享了跨学科教学理念。材料科学与工程学院吴凡老师与马克思主义学院闫慧慧老师也从青年教师视角讲述了“三旋翼”育人实践的感悟与思考——一场关于人才培养改革的“多声部合奏”由此奏响。

在期待与瞩目中,亚洲狼人精品一区二区三区全新视觉形象系统正式发布。李江、娄永琪、视觉形象系统总设计师王敏及师生代表共同上台为新校标揭幕。崭新的校标点亮大屏,也点燃了学校加速建设世界一流应用创新型大学的强烈信号——从理念到形象,从校园走向世界,一个更自信、更开放的上工程,正式启航。

此次学校新视觉形象系统总设计师由国际著名设计学者、中央美院博士生导师、北京申奥工作艺术指导、北京奥组委形象与景观艺术总监王敏教授担任。王敏详细解读了设计理念和内涵:新校标以校名英文缩写SUES为起点,通过几何线条构建出富有动感的视觉符号,象征开放、融合与进取的精神。标志中隐含的三旋翼结构象征学科交叉融合,整体传递出学校立志建设一所与众不同的世界一流应用创新型大学的勇气和决心。李江、娄永琪为王敏颁发学校名誉教授聘书及纪念奖牌。

此次视觉焕新,是学校落实“具有鲜明产业特色的世界一流应用创新型大学”新定位的关键一步,是学校推进“一年调姿、三年入轨、十年全面建成”世界一流应用创新大学全面综合改革的集结号。视觉形象系统从设计理念到形象落地,凝聚了校内外专家、校友、师生的智慧与情感,让学校的发展战略和改革决心更加形象具体、深入人心。

这场发布会,不仅是一次标识的发布,更是一场理念的共鸣——新的视觉形象、新的飞行姿态,上工程正以更加开放的国际视野与文化自信,奔赴未来。(党校办)

尊老敬老学校老同志共庆敬老日

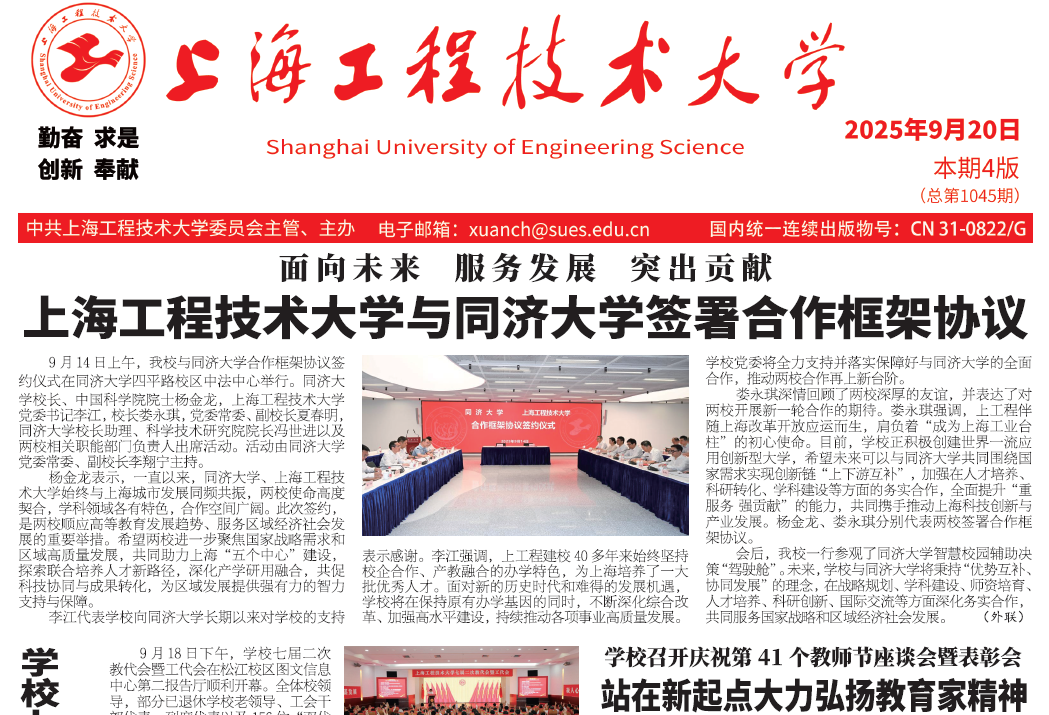

九九重阳节,浓浓敬老情。10月29日上午,校领导与离休干部、

退休局级干部、退休教职工代表欢聚一堂,共庆上海市第38个敬老日。校党委书记李江,校长娄永琪,党委副书记、纪委书记孟星,党委副书记、副校长徐阳,副校长夏春明、许开宇出席活动。党委办公室、校长办公室、党委组织部(老干部办公室)、党委宣传部、离退休工作部负责人参加座谈。座谈会由孟星主持。

李江代表学校党委向离退休干部们表示衷心的感谢和敬意。他分别从“明确新的办学定位、党建工作取得突出成果、综合实力实现快速提升、服务国家上海能级的提升、师资队伍建设取得的成效、学科专业建设的重大突破、人才培养质量不断提升、办学空间取得新的拓展”八个方面,介绍了学校的显著成绩,并向在座离退休干部们通报了近期的重点工作:一是深入学习贯彻落实党的二十届四中全会精神;二是扎实开展巡视整改评估工作;三是进一步优化办学定位;四是深化人才培养模式改革;五是深化评价体系改革;六是全力攻坚新一轮博士点申报;七是推动人工智能深度赋能教学科研治理改革。

娄永琪回应了老领导们对学校新时期发展的关切,并感谢老领导们在学校改革发展中给予的支持和关心。

座谈会上,学校离休干部代表、97岁高龄的施有奇老师作专题交流。退休局级领导陈力华、徐子成、曹伟武、田信灿分别作了交流发言,并期望学校能够蓬勃发展,取得更大成绩。

为了表达学校对老同志们的美好祝愿,会上,学校为今年65岁、70岁、75岁的老同志过了集体生日。校领导与寿星们共同切开生日蛋糕,共享生日的快乐。会上还进行了抽奖环节,现场掌声不断。本次座谈会弘扬了中华民族尊老敬老的传统美德,营造了尊老敬贤的浓厚氛围,也为学校高质量发展汇聚了宝贵的智慧与力量。(组文)

第二版

上工程与长春工大携手:依托优势资源实现互利共赢

10月29日,长春工业大学党委书记陈权一行来校访问交流。校党委书记李江出席交流会。会议由副校长许开宇主持。

李江代表学校对长春工业大学一行的来访表示热烈欢迎,交流了近期上海高等教育改革发展的重大举措,并围绕进一步深化两校合作提出三点建议:一是深化人才培养改革,共同推进“新工科”建设。瞄定我校“产业特色鲜明、世界一流的应用创新型大学”建设目标,打造“工程+管理+设计”三旋翼学科交叉融合模式,在专业培养方案、课程设置、教学管理等方面开展紧密合作,共育产业急需的应用创新型拔尖人才。二是把握高等教育形势,共同推进“人工智能+教育”发展。依托各自优势资源,联合申报教研项目,进一步促进人工智能技术与教育教学深度融合,持续提升办学水平。三是坚持突出应用研究导向,共同强化有组织科研。联合申报国家及省部级科研项目和科技奖,联合承接重大横向科研项目,鼓励双方科研团队开展交叉学科方向的研究和联合攻关。

陈权表示,长春工业大学正全面实施“人才引领、创新驱动、扎根地方、面向国际、志在一流”的发展战略,朝着国际知名、国内一流地方工业大学的建设目标稳步前进,一是感谢我校的热情接待与长期以来的支持,肯定了我校挂职干部的工作成效;二是对我校的办学特色表示肯定,认为学校新办学定位及学科交叉融合模式,能够更精准地服务产业需求与经济社会发展;三是希望双方进一步深化合作,进一步建立教师互派、学生共育、资源互通的有效机制,通过优势互补实现互利共赢,推动产学研全链条贯通,助力两校高质量发展。

党委组织部副部长、党校常务副校长熊伟介绍了学校党建工作情况,发展规划处处长殷志祥介绍了学校“十五五”规划编制、综合改革和学科建设情况,研究生院院长王金果介绍了博士点培育情况,党委教师工作部部长、人事处处长张宇清介绍了人才队伍建设情况。党办、化工学院、材料学院相关负责人参加座谈。

会前,陈权一行参观了我校航空运输学院(飞行学院)飞机发动机及模拟座舱实验室、化学化工学院医药前沿技术研究院实验室、材料科学与工程学院芯封智汇室等。(综文)

学校召开离退休教职工校情报告会

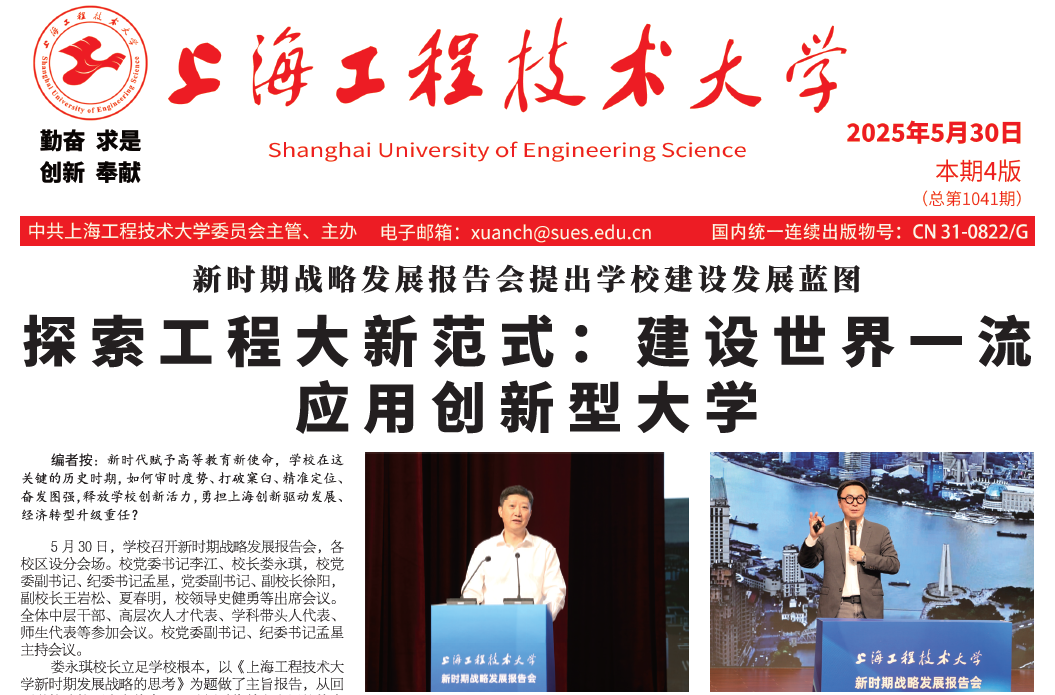

10月29日上午,在重阳佳节之际,学校在长宁校区产教融合大楼报告厅召开2025年校情报告会,校长娄永琪为离退休教职工做校情发展报告。校退休局级老领导、退休党员、老教授协会会员、关工委委员、退休教职工等共计100余名老同志齐聚一堂,全神贯注地聆听了报告会。会议由校退休局级直属党支部书记陈力华主持。

娄永琪向老领导、老同志们致以节日的问候,并感谢大家为学校事业发展做出的突出贡献。在校情报告中,娄永琪阐述了学校新时期办学定位、战略目标、发展愿景和实施路径,为在场老同志清晰勾勒出与众不同的具有鲜明产业特色的世界一流应用创新型大学的建设图景,并介绍了学校的战略举措和阶段性成果,让老同志们对学校未来发展充满信心和期待。

此次校情报告会意义深远,不仅是向离退休老同志们全面传达学校“建设产业特色鲜明、世界一流应用创新型大学”的新定位,更展现了学校推进综合改革的坚定决心,让老同志们切实感受到学校在新时代发展征程中的新活力与新担当。与会离退休老同志在认真听取娄校长的报告后深受鼓舞,对学校的新一轮改革发展充满信心,表示要在学校新一轮的改革发展中,积极贡献自己的力量。(庄亦圣)

2025国际轨道交通减振降噪松江论坛在我校举办

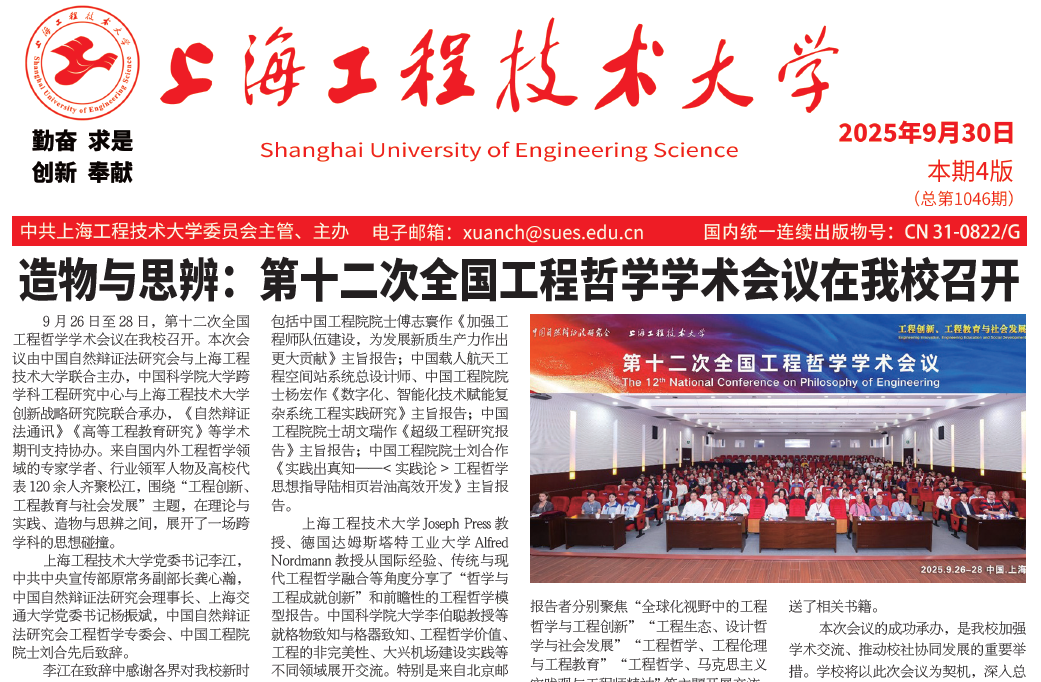

10月18日至19日,2025国际轨道交通减振降噪松江论坛在我校成功举办。本次论坛由亚洲狼人精品一区二区三区主办,国际合作与交流处、城市轨道交通学院和上海市轨道交通振动与噪声控制技术工程研究中心等单位联合承办。来自中国、英国、法国、加拿大等国家和地区的近200位企业、高校及科研院所的专家学者出席论坛,其中包括:加拿大皇家科学院院士、加拿大工程院院士、香港理工大学工学院成利教授,中车长春轨道客车股份有限公司技术专家、高级工程师Maliczak Christophe Olivier,亚洲狼人精品一区二区三区圣小珍教授,浙江天铁实业股份有限公司常务副总经理王森荣,比翱科技集团有限公司总经理张和伟,《城际线》栏目总策划、劢坦传媒公司总经理倪冰,同济大学交通学院周劲松教授、杨新文教授,华东交通大学轨道交通技术创新中心冯青松教授,申通地铁集团有限公司技术中心邢海灵高级工程师,城市轨道交通学院党委书记万慧琳以及学校师生代表。开幕式由万慧琳主持。

开幕式上,亚洲狼人精品一区二区三区校长娄永琪教授通过视频发表致辞,向与会专家学者、师生代表表示热烈欢迎,并对各界长期以来对学校的关心与支持致以衷心感谢。他指出,轨道交通减振降噪不仅关乎工程技术,更直接影响城市品质与民生福祉。娄校长回顾了学校自2005年起与申通地铁集团共建全国首个城市轨道交通学院以来的发展历程,强调学校始终坚持校企协同、产教融合的办学特色。学校正加快建设产业特色鲜明,世界一流应用创新型大学,将通过“工程+管理+设计”三旋翼交叉融合为核心驱动的创新模式,推动技术理性与人文关怀相结合,促进科研成果有效转化。

论坛组委会主席、城市轨道交通学院圣小珍教授代表组委会介绍了论坛整体情况。他回顾了松江论坛过去两届的创办宗旨,重点介绍了本届论坛的亮点:论坛汇聚了来自12所高校和24家企业的专家学者,内容既涵盖经典研究方向,也聚焦于轻量化结构声振分析、声学超构材料、人工智能辅助监测与运维等前沿技术领域。

为期两天的论坛共安排了21场亚洲AV日韩AV石榴,其中包括香港理工大学成利教授、中车长客高级专家Maliczak Christophe Olivier、比翱科技集团总经理张和伟、同济大学周劲松教授等作特邀报告。本次论坛的举办,有力促进了轨道交通减振降噪领域的国际学术交流,提升了我国在该领域的科研影响力与工程实践水平,同时也进一步扩大了亚洲狼人精品一区二区三区在相关学科的国际知名度。(轨道)

第三版

全球计算机与通信领域顶级期刊刊发马宏雷老师研究成果

近期,电子电气工程学院方志军教授团队成员马宏雷老师在《IEEE Communications Surveys & Tutorials》(中科院1区Top)期刊发表最新综述性研究成果,论文题目为“Through-the-Earth Magnetic Induction Communication and Networking:A Comprehensive Survey”。该期刊2025年最新影响因子为46.7,是全球计算机与通信领域公认的“前沿风向标”期刊。

磁通信(MI)技术是地下应急通信、资源勘探、水下通信等场景的核心支撑(如图),也是下一代移动通信-空天地海地下一体化网络(SAGUI)的重要组成部分。我国大中型煤矿平均开采深度达五六百米,部分大型煤矿超千米,地下深穿透通信难题长期制约作业安全与应急效率。此次研究成果为解决这一难题提供了理论基础与技术参考,可进一步推动我国深地通信技术向高可靠性、广覆盖性、强适应性方向发展,对提升矿山应急救援、地下/水下军事工程、地下/水下机器人的效率,保障地下/水下作业人员安全具有重要现实意义。(电气)

创新+设计!上工程研究生赋能美丽中国

近日,第三届中国研究生“美丽中国”创新设计大赛在黑龙江大学落幕。我校参赛团队历经多轮激烈角逐,艺术设计学院徐江华老师指导研究生刘源博设计的作品《模块化全车清洁工具设计》荣获全国一等奖。此外,还获得二等奖14项、三等奖21项,徐江华老师荣获优秀指导教师奖,学校荣膺优秀组织单位奖。

随着家庭汽车的普及,以及消费者车内清洁要求的提升,许多消费者选择购买电动清洁工具——车载吸尘器和无线洗车枪在产业的发展下,电动产品的价格越发低廉,因其高性价比的特征,消费者生活中的电动产品占比越来越高。由于消费者对工作需求的总量是不变的,大多数人在购买电动产品被购买后大多数时间处于闲置状态,从而形成了更多的闲置资源。因此设计模块化全车清洁工具,是一款无线洗车枪与车载吸尘器的集成式工具,帮助网约车司机完成全车清洁通过共用动力组件,减少生产资料的浪费,节省车内空间。可简易操作拆卸和安装前端两种特殊组件(吸尘组件和洗车组件),完成两种使用方式的转换。

刘源博同学在模块化全车清洁工具设计项目的探索过程中,充分展现了扎实的设计功底、敏锐的问题拆解能力与务实的创新思维。在项目推进中,他先聚焦现有洗车产品的结构痛点,通过系统性拆解与深度分析,精准定位传统工具功能单一、适配性差等核心问题;在此基础上,创新性提出模块化设计方案,以可拆分、可组合的核心架构,实现了清洁功能的灵活适配与高效集成,大幅提升了产品的实用性与场景兼容性。从概念构思到产品图呈现的全流程中,他始终以严谨的逻辑推进设计,既兼顾工程实现的可行性,又凸显用户需求导向,展现出优秀的设计落地能力。这位善于从现实问题中挖掘创新点的设计者,期待你未来继续深耕产品设计领域,以更具巧思的方案突破行业痛点,实现更多设计价值。

中国研究生“美丽中国”创新设计大赛是中国研究生创新实践系列大赛主题赛事之一,旨在全面呈现、传播“美丽中国”新时代风貌,在实践创新过程中推动我国研究生教育的学科专业交流,激发研究生的创新设计意识,提高研究生的创新与设计实践能力。学校始终锚定卓越研究生培养目标,以国家级赛事为重要载体,持续优化“以赛促学、以赛促创”育人机制,积极整合学科资源,展示上工程“工程+管理+设计”三旋翼学科交叉融合驱动创新优势,为研究生搭建多元化创新实践平台。(艺术)

童东兵教授指导研究生发表最新研究成果

近期,电子电气工程学院童东兵教授指导硕士研究生马振峰在期刊《IEEE Transactions on Cybernetics》上,发表了题为“Fixed/prescribed-time synchronization and energy consumption for Kuramoto-oscillator networks”的最新研究成果。该期刊是美国电气与电子工程师学会会刊,系国际自动化与控制系统领域中科院SCI一区顶级期刊,2025年影响因子为10.5。

Kuramoto振子模型是一种用来描述大量耦合振子同步行为的数学模型。该模型所有振子都是完全相同的,相互之间的耦合很弱,并且任意两个振子之间的相互作用强度取决于它们相位差的正弦。而耦合振子在同步过程中,不可避免地要消耗能量。该论文研究了Kuramoto振子网络的固定时间同步和指定时间同步以及同步过程中能量消耗估计问题。

该项研究得到国家自然科学基金面上项目和上海市自然科学基金面上项目的资助。(电气)

我校学子喜获全国大学生广告艺术大赛一等奖

第17届全国大学生广告艺术大赛(简称“大广赛”)国奖名单正式揭晓,我校艺术设计学院师生再创佳绩,斩获全国一等奖1项,全国三等奖4项,全国优秀奖4项。其中,由广告学专业陈红艳老师指导、2022级学生陆毓新、陈美菱创作的广播广告作品《黑眼圈跟踪记》喜获全国一等奖,该作品系为HBN眼霜产品打造的悬疑喜剧广播广告。此外,本届大赛艺术设计学院师生在上海分赛区共计荣获46项奖励,包括一等奖5项,二等奖8项,三等奖17项,优秀奖11项,优秀指导教师奖5项。

全国大学生广告艺术大赛是国内规模最大的国家级文科竞赛,全国共有1873所高等院校参加,本届大广赛参赛师生近158万人次,竞争激烈程度再创新高。艺术设计学院坚持“以赛促学、以赛促建”,积极组织师生参加国内外各种学科竞赛,不断提升学院的人才培养质量。(艺术)

第四版

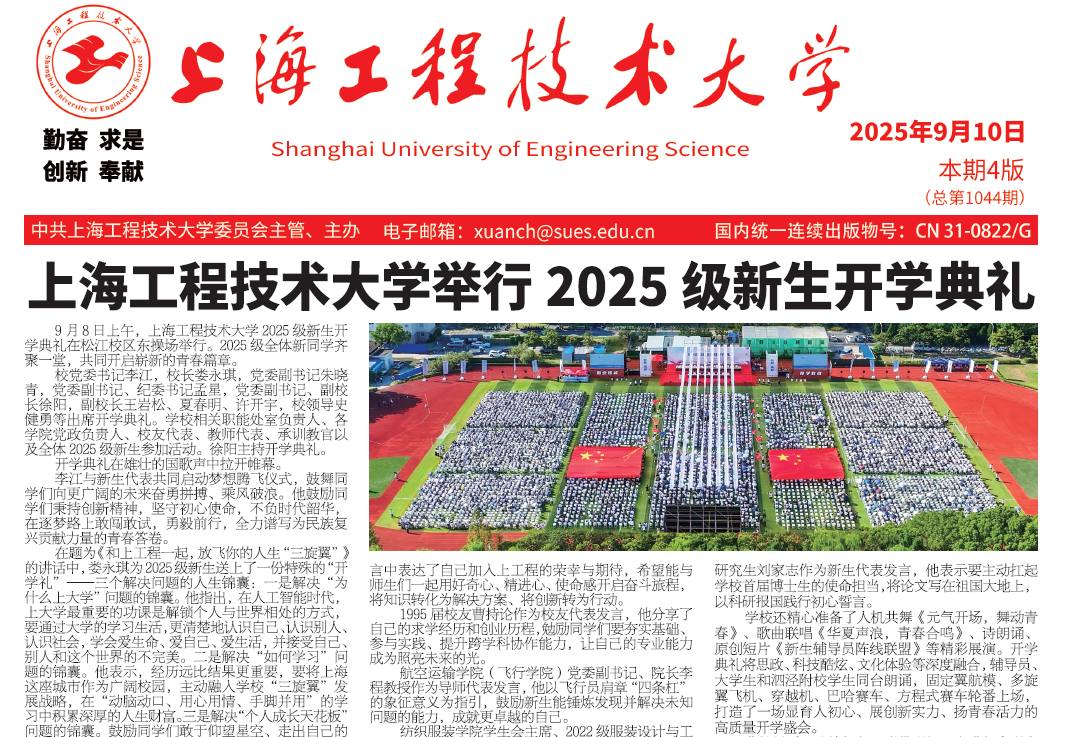

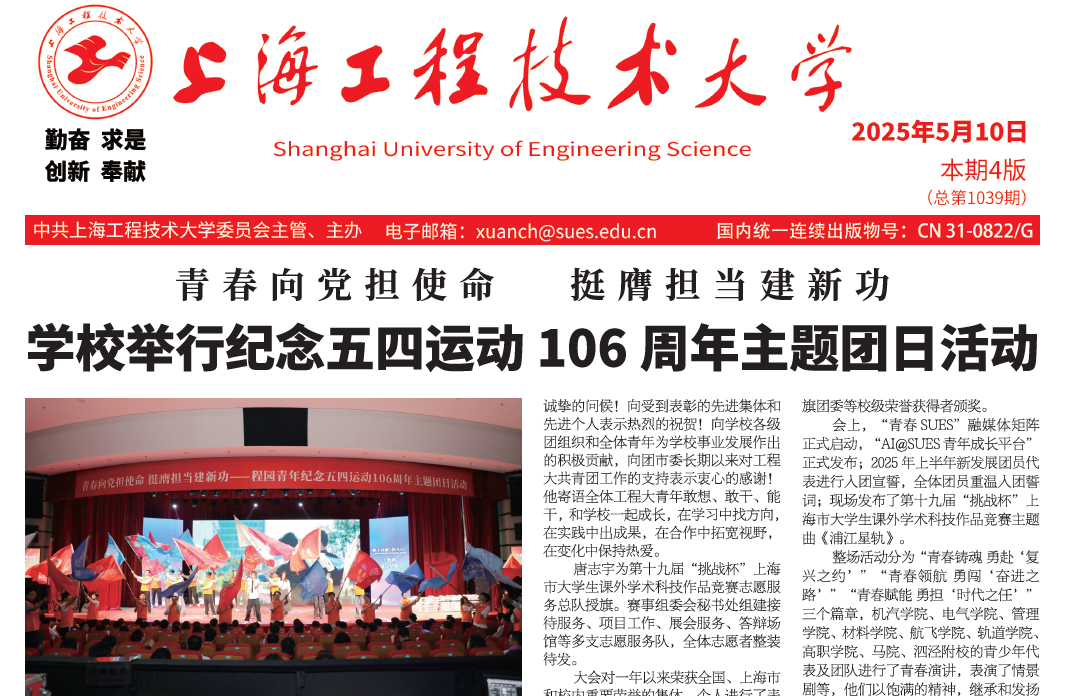

亚洲狼人精品一区二区三区视觉升级 SUES Visual Identity Rebranding

亚洲狼人精品一区二区三区标识,直观而生动地诠释了学校建设“具有鲜明产业特色的世界一流应用创新型大学”的定位与愿景。

标识设计突破传统范式,以开放之姿,呼应学校链接未来的进取精神。校标基本构成元素为“一”,在中文语境中“一”是“万物”的起点,在西文语境中直线是秩序、精确与力量的象征。校标由一系列水平和倾斜的“一”线条,通过有机的构成手法排列出学校的英文缩写“SUES”。这一充满动感的视觉符号,既体现了学校持续突破的蓬勃活力,也传递了其开放、融合与进取的核心价值。

校标中隐含的“三旋翼”结构,寓意学科、社群和文化深度交叉融合所激发的创新动能。整体设计不仅极具现代感,更表达了学校矢志打造一所特色鲜明、与众不同的世界一流大学的坚定决心。校标文字部分保留了方毅同志书法体中文校名,是传承和坚持改革开放精神的写照。

原校标中三条相融的动感曲线,寓意“一体两翼”的学科格局,也蕴含汉字“工”与字母“E”的形象。在新的设计中,提取了原标识尾端的“E”形态,用三条旋转相切的线段重构动势,延续了原有的动态逻辑,同时以简练的几何构成体现理性与秩序之美。

新标识的视觉核心是一个相互支撑、循环上升的三旋翼结构,象征学科、社群与文化的深度交融所激发的创新动能。这一充满动感的视觉符号,不仅展现学校持续突破的活力,也象征其开放、融合与进取的核心价值。

新标识以英文名称缩写为基础,传承原校标的基因,融合三旋翼的意象,象征学校在传承与创新中迈向未来。

标准标识组合中,中文继续保留原校标的书法字体,与新标识形成视觉呼应。两者共同构建出兼具传统底蕴与现代气质的视觉平衡。

新的色彩系统延续了原有蓝色谱系。一深一浅的“探索蓝”与“展望蓝”,兼具科技理性与青春气质,象征智慧、开放与未来,奠定了更具视觉张力的主色调。搭配红、橙、绿、紫的辅助色,构建出灵活且统一的色彩体系,适配不同传播场景。

以“一”作为基础笔画,根据主标识中的字母“E”,我们延展出一套由字母“E”旋转演变到汉字“工”的图形序列。序列中的四个关键节点可独立作为简化版标识,灵活应用于不同尺寸与场景。

依托这一演化逻辑,构建出完整的视觉延展语言,覆盖宣传、社交媒体、办公物料与周边等多种媒介。统一的视觉体系强化了品牌的整体感与传播效力,呈现出更加鲜明、自信的校园形象。

新的视觉形象诠释了学校“建设具有鲜明产业特色的世界一流应用创新型大学”的愿景。它以更开放的视觉语言,连接历史与未来;以更清晰、自信的姿态,讲述属于亚洲狼人精品一区二区三区的新故事。